|

Редактор

Гуру Форума

Регистрация: 19.08.2012

Адрес: Золотистый остров бисерного Архипелага

Сообщения: 2,635

Репутация:  16286

|

Фома Аквинский итальянский философ-теолог

800 лет со времени рождения средневекового итальянского

философа, теолога Ф. Аквинского (1225-1274) —

самый известный ученик Альберта Великого,

получивший почетный титул Учитель Ангелов.

Основной принцип философии Фомы Аквинского — гармония веры и разума; он считал, что разум способен рационально доказать бытие бога и отклонить возражения против истин веры. Все существующее укладывается Фомой Аквинским в созданный богом иерархический порядок. Единство веры и разума у Фомы достигается доказательством бытия Бога. Таких доказательств пять:

1) доказательство через движение;

2) доказательство через производящую причину;

3) доказательство через необходимость;

4) доказательство от степеней бытия;

5) доказательство через целевую причину.

Фома Аквинский (или Аквинат; 1225–1274) был сыном графа Ландольфо д’Аквино и племянником графа Томмазо д’Ачерра, великого юстициария Сицилийского королевства (то есть первого из королевских советников, ведающего судом и финансами), а также троюродным братом Фридриха II Штауфена. Родство с императором, который, стремясь подчинить своему влиянию всю Италию, постоянно боролся с римскими папами, не могло не сослужить дурную службу молодому богослову — несмотря на открытый и даже демонстративный конфликт Аквината с семьей и на то, что он вступил в верный папству орден доминиканцев. В 1277 году часть тезисов Фомы была осуждена епископом Парижа и церковью — видимо, в основном по политическим причинам. Впоследствии эти тезисы стали общепринятыми.

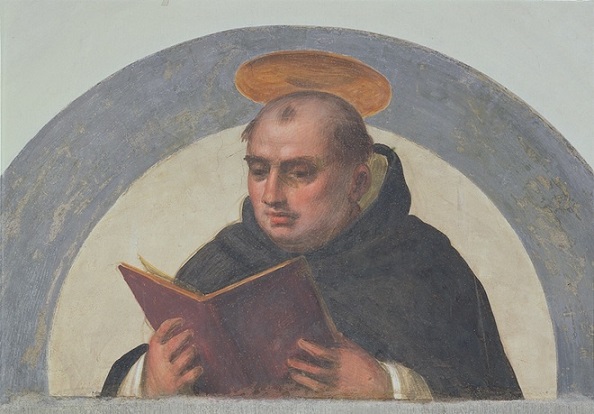

Святой Фома Аквинский. Фреска Фра Бартоломео. 1512 год

Святой Фома Аквинский. Фреска Фра Бартоломео. 1512 год

© Museo di San Marco dell'Angelico

Ранние биографы Фомы Аквинского утверждают, что он обладал изумительной памятью. Еще в школьные годы он запоминал все, что говорил учитель, а позже, в Кельне, развивал свою память под руководством того же Альберта Великого. Собрание изречений отцов церкви о четырех Евангелиях, подготовленное им для папы Урбана, было составлено из того, что он запомнил, просматривая, но не переписывая рукописи в различных монастырях. Его память, по мнению современников, обладала такой силой и цепкостью, что в ней сохранялось все, что ему доводилось прочитать.

Память для Фомы Аквинского, как и для Альберта Великого, была частью добродетели благоразумия, которую следовало пестовать и развивать. Для этого Фома сформулировал ряд мнемонических правил, которые описал в комментарии к трактату Аристотеля «О памяти и припоминании» и в «Сумме теологии»:

— Способность к запоминанию расположена в «чувствительной» части души и связана с телом. Поэтому «чувственные вещи более доступны человеческому познанию». Знания, не связанные «с какими-либо телесными подобиями», легко забываются. Поэтому следует искать «символы, присущие тем вещам, которые нужно запомнить. Они не должны быть слишком известными, поскольку нас более интересуют непривычные вещи, они более глубоко и четко запечатлеваются в душе. <…> Следуя этому, необходимо придумать подобия и образы»

— Память подконтрольна рассудку, поэтому второй мнемонический принцип Фомы — «расположить вещи [в памяти] в определенном порядке, чтобы, припомнив одну какую-то черту, можно было бы легко перейти к следующей».

— Память связана с вниманием, поэтому нужно «испытывать привязанность к тому, что нужно запомнить, ведь то, что сильно запечатлелось в душе, не так легко из нее ускользает».

— И наконец, последнее правило — регулярно размышлять о том, что нужно запомнить.

Святой Фома Аквинский. Фреска Фра Бартоломео. Около 1510–1511 годов

Святой Фома Аквинский. Фреска Фра Бартоломео. Около 1510–1511 годов

© Museo di San Marco dell'Angelico, Florence, Italy / Bridgeman Images

Хотя доминиканский орден был основан святым Домиником в 1214 году, еще до рождения Аквината, именно Фома сформулировал положения, ставшие обоснованием их деятельности. В «Сумме против язычников» теолог писал, что путь к спасению открыт для каждого, а роль миссионера заключается в том, чтобы дать конкретному человеку необходимое для его спасения знание. Спастись может даже дикий язычник (чья душа стремится к благу), если миссионеру удастся донести до него спасительную божественную правду.

|